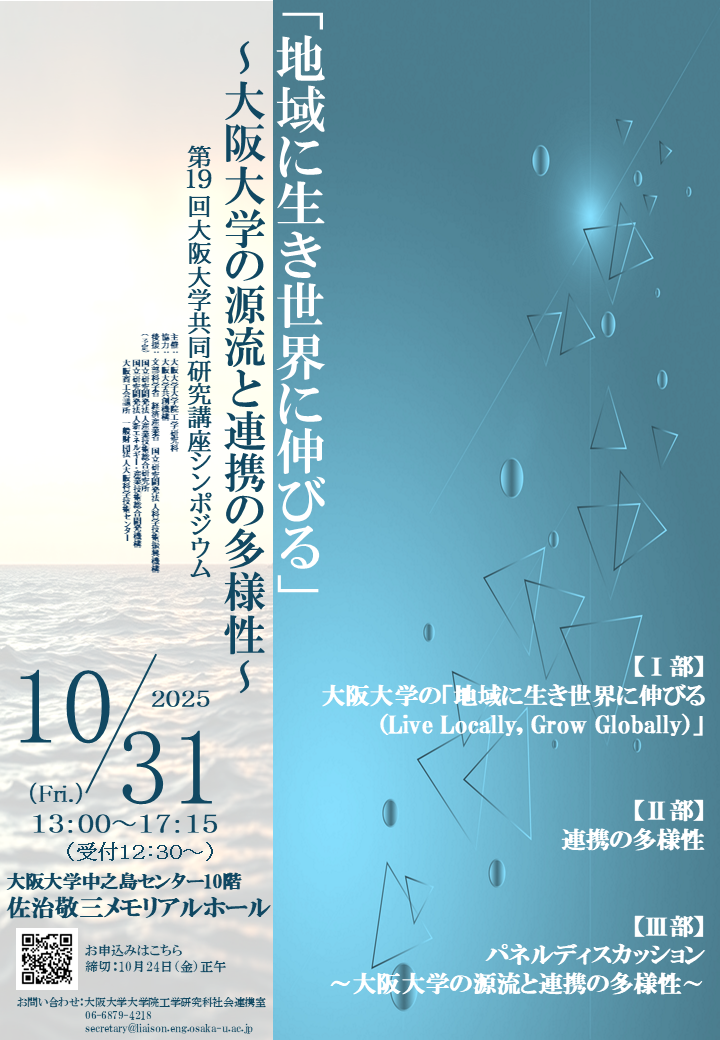

第19回大阪大学共同研究講座シンポジウム

10月31日(金) 大阪大学中之島センターに於いて第19回大阪大学共同研究講座シンポジウム「地域に生き世界に伸びる」~大阪大学の源流と連携の多様性~を開催いたします。

日時:2025年10月31日(金)13:00~17:15

場所:大阪大学中之島センター 10階 佐治敬三メモリアルホール 対面開催

主催:大阪大学大学院工学研究科

大阪大学大学院工学研究科は、2009年から「大阪大学共同研究講座シンポジウム」を開催してきました。本学発の「共同研究講座制度」は企業と大学の連携を強力に推進し、全国に広がっています。特に工学研究科は「Industry on Campus」の理念のもと、多くの企業と深く結びつき、この言葉は大阪大学の産学連携を象徴する存在となりました。

大阪大学は「地域に生き世界に伸びる」を基本理念に掲げ、優れた人材の育成と先端的な学術成果の創出を通じ、地域と世界に貢献してきました。その源流には、大阪の庶民が創設した「懐徳堂」や、日本各地から志ある若者が集い蘭学を学んだ「適塾」に育まれた市民精神があります。この精神は、大学と社会の垣根を越えて地域と共に歩み、実学の精神で時代の課題に挑み続ける姿勢として受け継がれています。

大学の共同研究は、単なる学術深化にとどまらず、社会に新たな価値をもたらす力を持っています。個別では困難な課題も、異なる分野・立場の協働により視点が交差し、技術や知識の融合から新たな展開が生まれます。工学研究科は、地域や企業に加え行政機関とも連携し、「産・学・官」の多面的な体制を構築。近年では一対一の協力を超え、「産s・学・官s」といった複数主体によるネットワーク型の共同研究や共創プロジェクトを推進し、より持続的で戦略的な協力関係を育んでいます。

今回の第19回シンポジウムでは、こうした新たな連携の具体例を紹介するとともに、連携多様化の最新動向を報告します。本学の源流を振り返り、その強みを活かした今後の連携のあり方を共に考える機会とします。

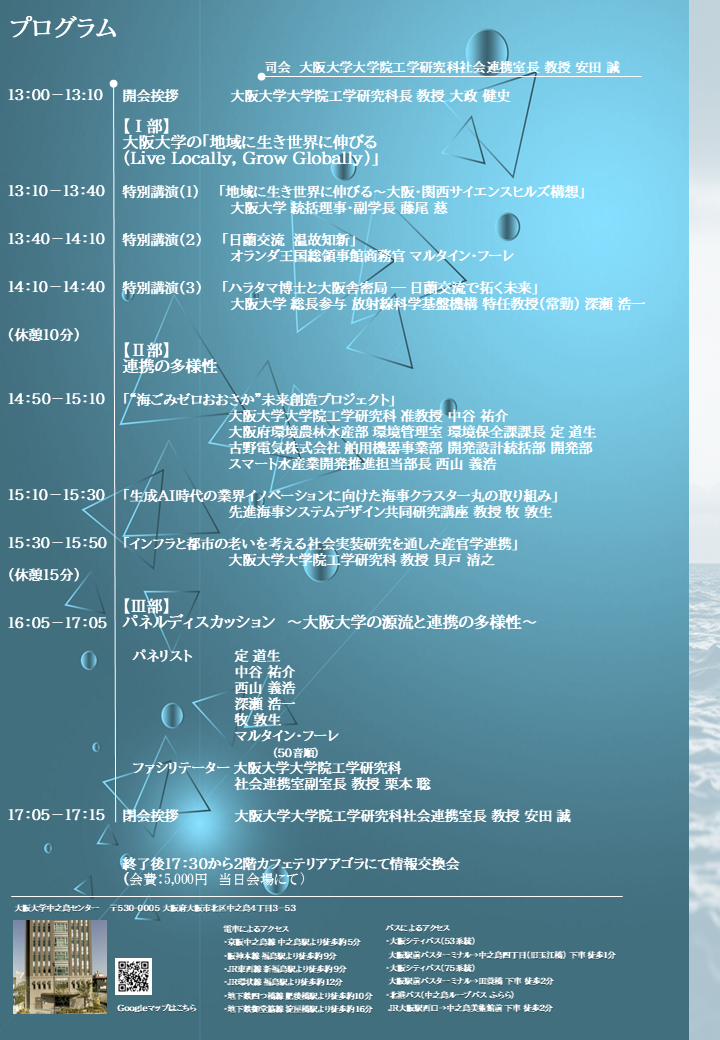

■プログラム

【Ⅰ部】大阪大学の「地域に生き世界に伸びる」(Live Locally, Grow Globally)」

特別講演(1) 「地域に生き世界に伸びる~大阪・関西サイエンスヒルズ構想」

大阪大学 統括理事・副学長 藤尾 慈

特別講演(2) 「日蘭交流 温故知新」

オランダ王国総領事館商務官 マルタイン・フーレ

特別講演(3) 「ハラタマ博士と大阪舎密局 ― 日蘭交流で拓く未来」

大阪大学 総長参与 放射線科学基盤機構 特任教授(常勤) 深瀬 浩一

【Ⅱ部】連携の多様性

「“海ごみゼロおおさか”未来創造プロジェクト」

大阪大学大学院工学研究科 准教授 中谷 祐介

大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課課長 定 道生

古野電気株式会社 舶用機器事業部 開発設計統括部 開発部

スマート水産業開発推進担当部長 西山 義浩

「生成AI時代の業界イノベーションに向けた海事クラスタ一丸の取り組み」

先進海事システムデザイン共同研究講座 教授 牧 敦生

「インフラと都市の老いを考える社会実装研究を通した産官学連携」

大阪大学大学院工学研究科 教授 貝戸 清之

【Ⅲ部】パネルディスカッション ~大阪大学の源流と連携の多様性~

パネリスト 定 道生、中谷 祐介、西山 義浩、深瀬 浩一、牧 敦生、マルタイン・フーレ(50音順)

ファシリテーター 大阪大学大学院工学研究科社会連携室副室長 教授 栗本 聡

閉会挨拶 大阪大学大学院工学研究科社会連携室長 教授 安田 誠

終了後17:30から2階カフェテリアアゴラにて情報交換会 (会費:5,000円 当日会場にて)

■シンポジウム参加費:無料

■お問い合わせ:大阪大学大学院工学研究科 社会連携室

TEL 06-6879-4218

Mail secretary@liaison.eng.osaka-u.ac.jp